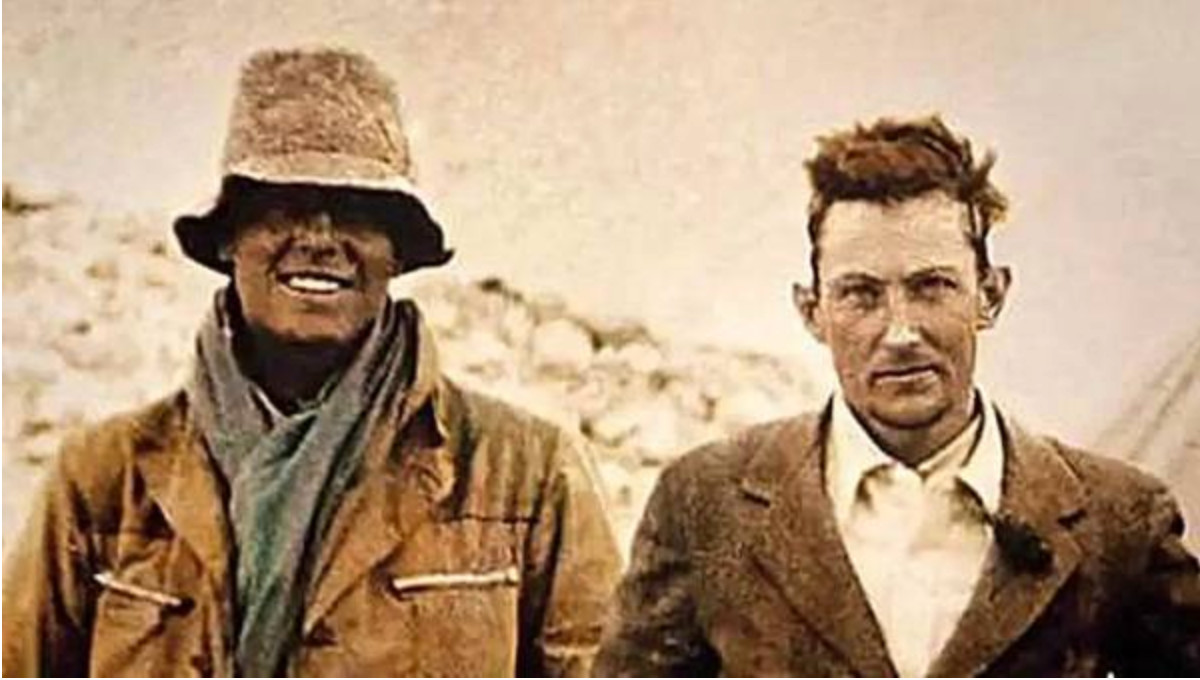

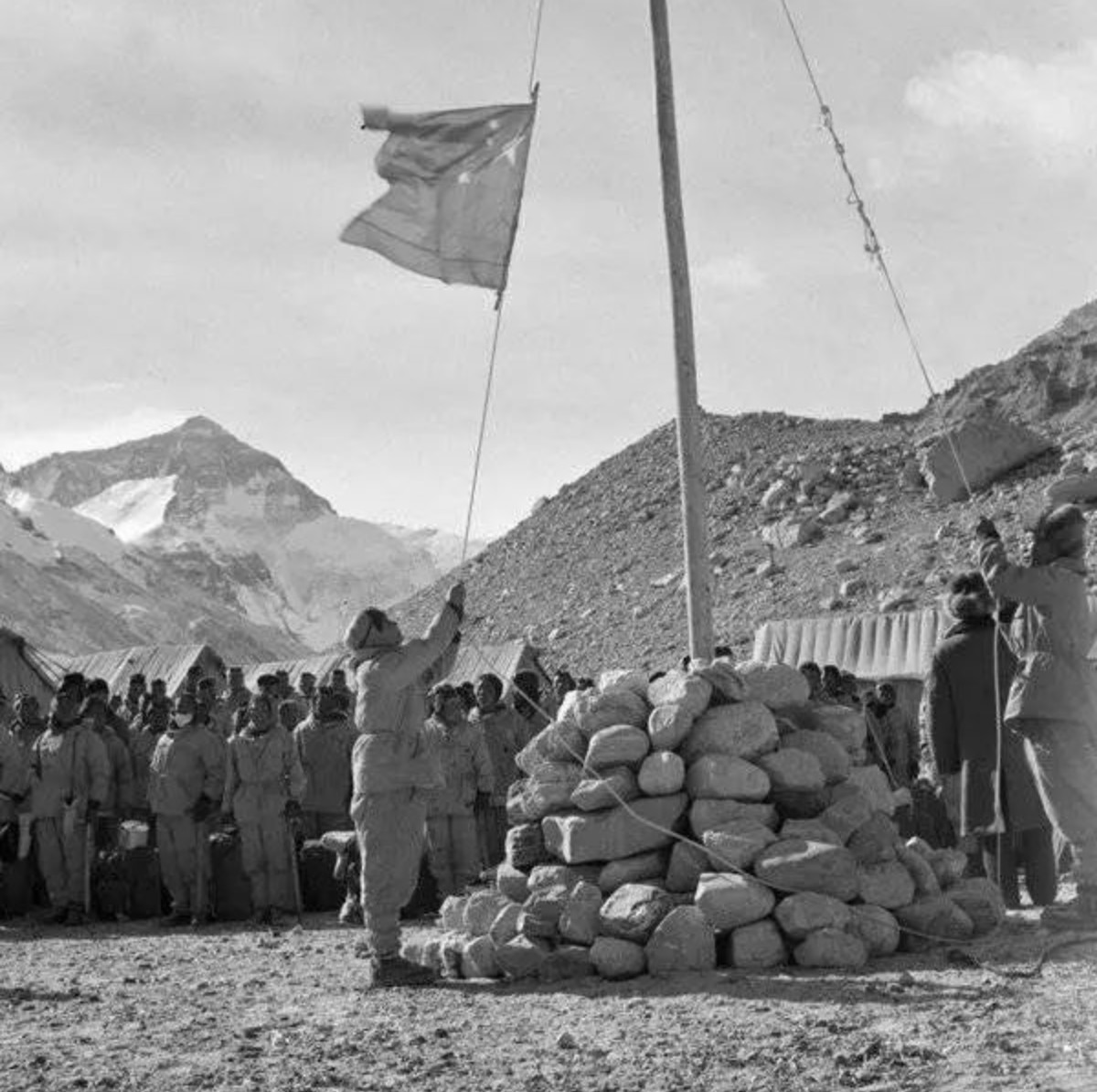

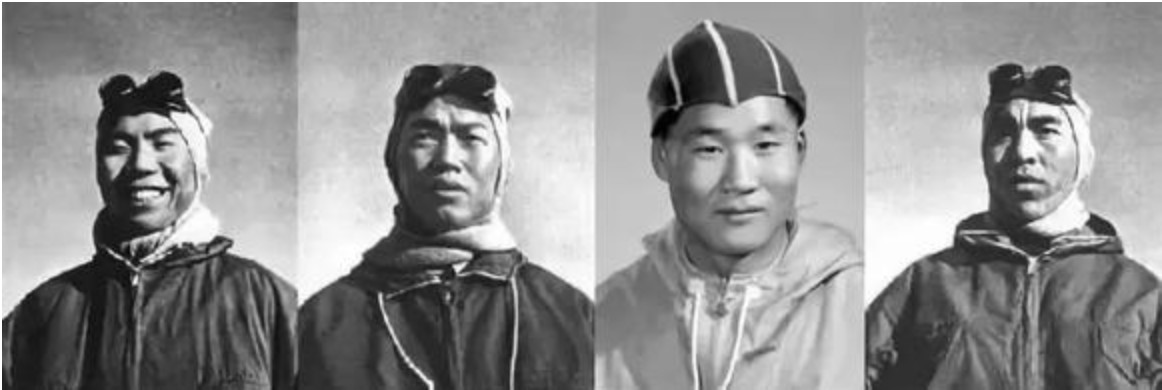

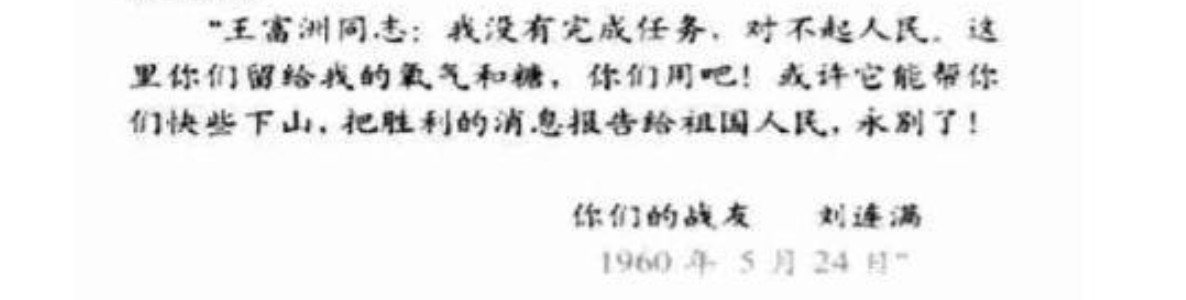

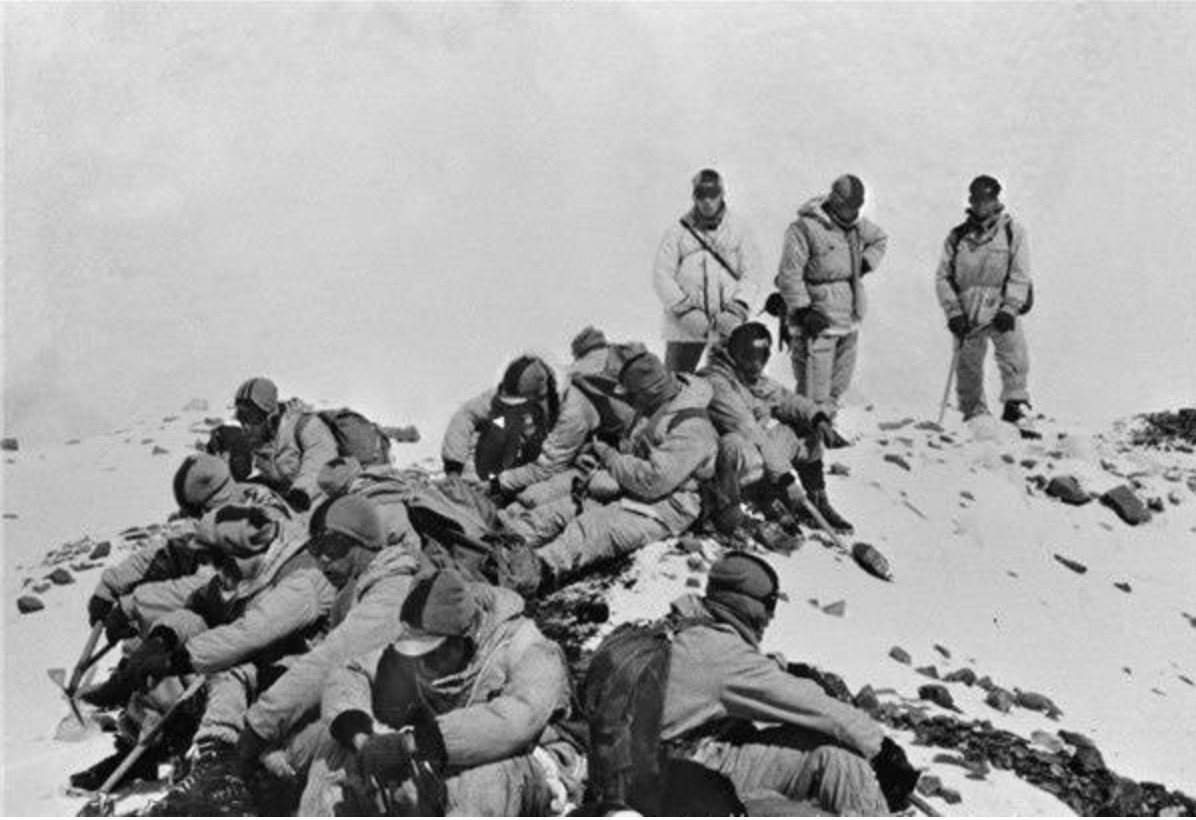

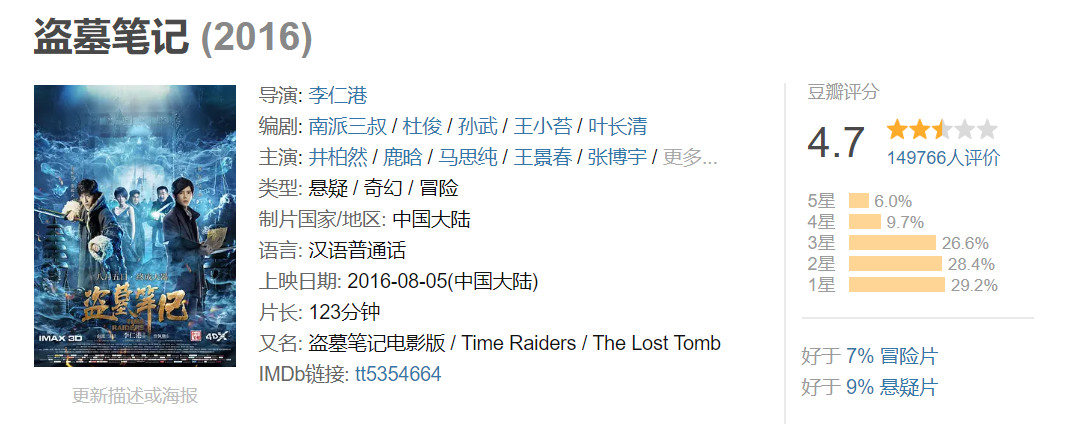

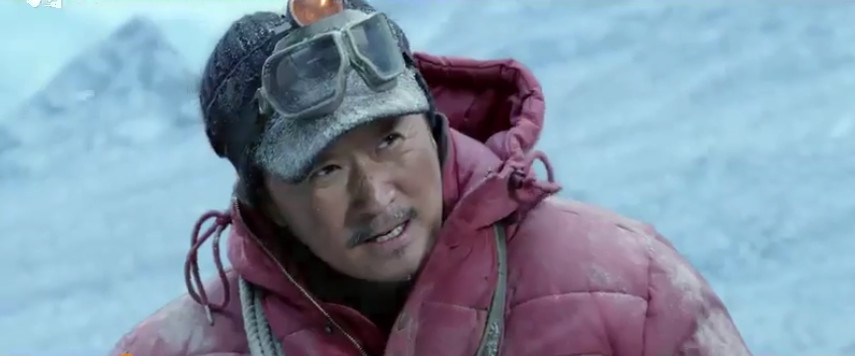

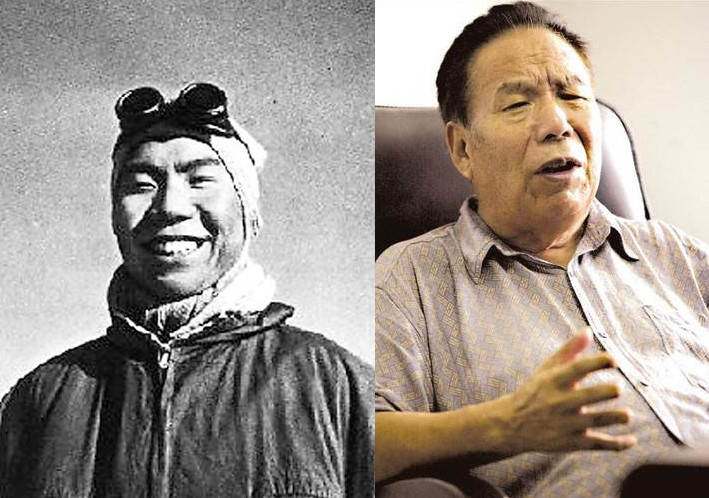

30日预售票房破2亿。 排片占比的前四名分别为:36.5%,32.5%,30.3%……0.1%。 换而言之,绝对的三强鼎立。 Sir当然一个都不放过。 今天,先说它。 国庆档中“最高”的一部—— 《攀登者》The Climbers  最高,当之无愧。 于历史。 1975年5月,中国珠峰登山队测得世界最高峰——珠穆朗玛峰的海拔高程为8848.13米。(2005年更新为8844.43米) 于电影。 《攀登者》剧组在三个月的拍摄之后,也书写了记录,世界电影史上海拔最高的关机仪式。 监制徐克,在海拔5200米的高度激动地说: “1960年,人类历史上第一次从(珠峰)北坡登顶的壮举正是由中国攀登者完成。 既然是我们的高山,我们的脚就要亲自踏上去。”  《攀登者》中其实有两座山—— 一座珠穆朗玛。 向珠穆朗玛发起挑战的攀登者们,又矗立成了电影所仰望的另一座高峰。 为什么我们无法停止对高度的向往? 《攀登者》试图解答这个问题。  人梯 说到挑战极限的意义。 Sir觉得,必须从攀登者前赴后继,牵动全球目光的历史说起。 《攀登者》中提到了一个英国人,传奇登山家乔治·马洛里。 1924年,他与队友从珠峰北坡登顶,当他们到达北坡“第二台阶”下8225米的高度时,有队友因氧气不足被迫下山,马洛里和另外一位队友欧文坚持向上攀登。 结果一去不复返。  △ 左:乔治·马洛里,右:安德鲁·欧文 两人死前是否登顶的争议,也成为登山历史上著名的“马欧之谜”。 这个谜,也留下不安的余音: 不被见证的征服,是否应该得到认可? 三十多年后,悲歌换由中国登山队员奏响。 始于挑衅。 国境线划定在即,邻国政府却质问: 你们连珠峰都没有登上去过,凭什么说它是你们的? 此话一出,退无可退。 中国当即决定组建登山队,登珠峰!  △ 1960年3月珠峰大本营的升旗仪式 决心不小,但当时实际情况是内外交迫。 国内的登山队还缺乏训练,缺乏装备;而苏联又背信弃义,撤走了原本兑现的100名专业登山队员。 那怎么办? 只能以人为梯。 没有保障,没有经验,但有的是前赴后继的人。  △ 1960年突击队出发前的誓师大会 然而即使是这样,在到达海拔8680米处的“第二台阶”时,200人的队伍受伤的受伤,牺牲的牺牲,仅仅剩下4个人。 1960年5月,队员贡布、王富洲、屈银华三人,在队友刘连满“搭人梯”的帮助下,实现了人类从北坡登顶珠峰,将五星红旗插上世界之巅,也是第一次夜间无氧登顶珠峰。  △ 左起:王富洲、屈银华、刘连满、贡布 什么叫做“搭人梯”呢? 刘连满在遗书中写道——王富洲同志:我怕没有完成任务,对不起人民。这里你们留给我的氧气和糖,你们用吧!或许它能帮你们快些下山,把胜利的消息报告给祖国人民,永别了!你们的战友 刘连满  登顶的队员,所抵达的不只是山巅。 更是200人用血肉之躯托举起的高度。 然而,这一次登顶由于缺乏摄影资料的记录,又一次被质疑,国际上拒绝承认。  △ 1960年登山队在途中休息 就像马洛里一样。 谁能证明中国队员登顶成功了呢? 或许只有珠峰。 电影《攀登者》的故事实际上就是从一次事先张扬的“失败”开始。 经过15年的卧薪尝胆、苦心孤诣。 1975年,中国登山队再次登顶,并且测量出珠峰的高度。 在“第二台阶”留下一把金属梯,被后来许多国家的登山家蹬着攀上珠峰。  它被称为“中国梯”。 这一截梯,看着短。 其实,它只是长长的人梯延伸出的,最后的末梢。 往下看—— 自我牺牲的刘连满是“中国梯”。 连第二台阶都没能登上的其他队员是“中国梯”。 1960年登顶的贡布、王富洲、屈银华也是“中国梯”。  1975年胜利登顶的队员也是。  “梯”的精神,在于延续。 这,就是电影《攀登者》的创作动机。  寻求历史与现在的延续性、锁定人与人之间情感共鸣的咬合点,甚至我们骨髓血液里所依赖的精神: 天地人和,生生不息。  群像 把《攀登者》看作是命题作文,就说小了,也看低了。 同一座珠峰。 但每个人心里要翻越的那座“山”,其实都不相同。 1975年,珠峰科考队集结,征召当年的登山英雄,给他们一个洗刷非议,得偿所望的机会。 在没有旁白的大背景里,藏着的是那个年代的风云际会。 爱情,破碎,事业,毁灭。  曾经的英雄,倒在生活的门槛前,每个人都在时代的洪流下艰难挣扎。  攀登,不仅是祖国的荣耀,也是个人的命运扭转。 这个机会,怎能放过?  而在故事之外,它也是承担着电影本体意义上的“攀登”任务。 所有主创必须打起精神,尽管看起来它的卡司在今天的华语影坛,堪称王炸。 Sir一个个说,也告诉你们他们幕后的故事。 导演李仁港,坦白说,是卡司名单中最让人担心的一环。  前作是2016年的《盗墓笔记》,豆瓣评分4.7,用了当时还称之为“小鲜肉”的井柏然和鹿晗,“撕番位”传闻的先河从它开始。  三年后,他会有什么变化吗? Sir只能静观。 或许吸收教训,他这次找到了香港老乡徐克作为监制,把控全局。 徐克有个习惯,只要任命,绝不摸鱼,事必躬亲。 只要用了自己的名字,就一定或多或少带出徐克电影的风骨。 从《攀登者》预告片中能看出来。 飞跃悬崖。  在冰川雪坡上腾挪翻滚。  充满“侠气”的角色情绪。  让Sir也想起了他在《智取威虎山》中积累的经验。 如何拍“雪”戏,如何拍悬崖上的动作戏  白茫茫一片太单调? 这是一个杀气腾腾世界,而最大的反派,就是自然。 风、雪、峭壁,全都可以是杀人于无形的武器。  如果说徐老怪一到,动作戏基本已稳。 那么再看演员,文戏也有了保障。 男一号吴京,饰演方五洲。  “战狼”? 吴京在之前数部作品里,无论主演还是客串,都是英雄光环照耀,燃则燃矣,但总难说是细腻。 但注意这一次他的变化。 糙得不能再糙的脸,眼神里有疲惫感、不再犀利。  他是登山队的“两朝元老”。 1960年之后,是15年的等待,在漠视、寂寞中等待机会。  而到了第二次登顶的时候,也不是一个人逞英雄,长江后浪推前浪,更年富力强的新人也来了。 有竞争,也有挑战。 并且吸取上一次的教训,要更加注重团队合作。  登顶,不是一个人的,有了“梯”才有“英雄”。 说一个细节。 现实生活中,王富洲也是一个不春风顺遂的英雄。  1960年5月30日,他跟队员们安全返回5120米大本营。 早在前两天,《人民日报》头版头条就将中国成功登顶珠峰的喜讯传遍了全国。不久,拉萨、北京等地纷纷举行了盛大的庆祝活动。  但是,他却没能亲眼见证这些庆祝活动,甚至可以说,作为英雄没有直接接受欢呼与赞美。 他静静地躺在医院里,上山时体重是160斤,下山后只有101斤。 英雄,不总是在聚光灯下。 登顶结束后,一切归于平静甚至寂寥。 吴京,这一次没有复制“战狼”,因为珠峰的悬崖之上,没有神话。  女一号章子怡,角色名徐缨。 登山队气象专家,任务是观测珠峰天气,帮助登山队找到适合的登山机会。  导演李仁港说,吴京与章子怡的搭配,是“喝红酒吃咸肉”。 咸肉,糙、硬、有力道。 红酒,提味、留香。 两人上次合作还是徐克2001年的《蜀山传》。  这一次,他们在世界最高海拔经历生死恋。 从预告片能看出,章子怡也在攀登作为女性的人生阶段: 青春少艾、成熟专家、无畏“女神”,眼神越来越坚毅、皮肤质感随海拔的提高也像其他男性队友那样糙起来。  什么感觉呢? Sir记得一张图。  这是摄影大师Peter Lindbergh记录下2016年春的章子怡。 当时,她刚生完女儿,脸上的妊娠斑还很明显。但是大师说,这些小生命带来的斑点才是最真实的故事。 有态度,有力量,在镜头里就会闪现出最为动人的光芒。  允许Sir再重点说一个演员。 张译,角色名曲松林。 吴京给他送了一个外号,“瘸神”。 不是胡乱封神。 张自己总结,“印象当中好像一共演了四五次瘸子”。 在《我的团长我的团》饰演完孟烦了后,他发现自己的一条腿是细的,一条腿是粗的,围度相差2厘米。  张译演的瘸,从姿态,浇筑到了血肉里。 不得不让Sir期待他在《攀登者》中的表演。 1975年,瘸腿曲松林没能再朝着珠峰迈步,他担任登山队教练,负责第二次登顶珠峰的训练工作。  是的,在当年登山任务中,不是所有人都能回来。 回来的,也不一定全身而退。 屈银华,在1960年的登山中为了减轻重量,主动脱下4公斤重的长靴,赤脚上阵。  △ 图为屈银华绑好冰爪正准备攀登北坳 最后,双脚冻坏,下山之后半个脚掌被截肢。 这一截,屈银华毫无怨言。  在《攀登者》首映时,女儿屈虹回忆往事:觉得父亲很窝囊,走路得时候像一只鸭子,缺乏男子汉气概,我都觉得有些难为情。 直到长大,她才知道父亲所经历的一切。 英雄,并不总是和光环相伴。 在有的年代,平凡、误解、无名或许才是他们的底色。 除了以上三位演员,还有胡歌、井柏然,柏林影帝王景春等演员。 一同加入“攀登者”的行列,去填补那些历史群像的空白。   当年的英雄,多已凋零。 1960年的四位珠峰英雄,迄今为止仅剩下贡布尚在人间,静养在拉萨的家里。 相当长时间里,家人为了他的身体状况考虑,对其隐瞒战友的去留。2015年7月18日,突击队长王富洲,北京逝世,享年80岁。 2016年4月27日,刘连满因双下肢股动脉血栓引发并发症,在哈尔滨去世,享年83岁。 同年,9月19日,屈银华在北京去世,享年82岁。  △ 左起:刘连满、屈银华、贡布、王富洲 以历史为底座,《攀登者》注定不会有常规商业大片中那种,光环附体、无往不利的英雄角色。 也突破我们对献礼片的常规认知。 在纯蓝的天穹之下,皑皑的白雪之上,《攀登者》蔓延大面积的灰色。 胜利,可能在怀疑中化为泡影。 牺牲,可能被岁月埋藏为平庸。 还有孤独、困顿、绝望、委屈……都比雪山的冷酷无情更猛烈地侵蚀着这些“无名之辈”的意志力。 是的。 他们也许被误解一次,两次。 也许被忘记十年,几十年。 但,你允许那是永远吗? 《攀登者》的回答是: 决不。  当然。 Sir也是不会答应的。 不过光说怎么行? 行动,Sir想来点简单粗暴的—— |